時計の針が回れば、いきなり年が改まるというのもおかしな話なのだが。

ま、大方の人類の掟に従って「謹賀新年!」

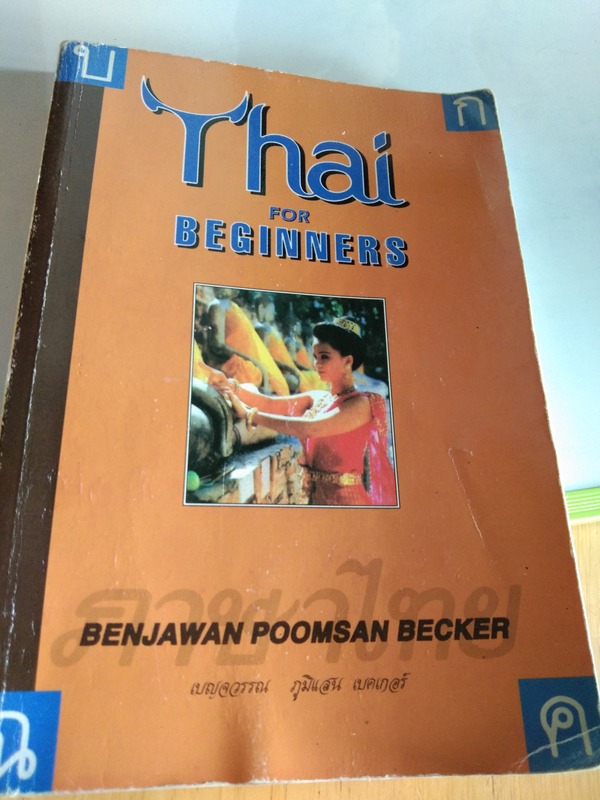

タイ語では、サワッディピーマイと申しまする。

*

さて、昨日は日本からの客人の観光案内をしたあとで、相棒の女房の叔母さん、すなわちアパートの大家さんに招かれて忘年会に参加したのだけれど。

なんと、妙齢の5人姉妹に囲まれて、至福の時を過ごすことになった。

と言いたいところだが、60〜70代の美女5名、やけに元気で酒にも強く、北タイなまりの早口で勝手放題に喋りまくるものだから、ほとんど理解不能。

適当に相づちを打ちながら、久しぶりの旨い家庭味ナムプリックで生野菜、焼きたこ、蒸し海老などに専念していたところ、勧められるままに飲んだビールで急に酔いが回ってきた。

逃亡間際、誰かが「ウチの娘はまだ独身だよ」と迫ってきたのは、気のせいだろうか?

ともかく、今年も何が飛び出すか分からないクレイジー、も、もとい「アメイジング・チェンマイ」、大いに楽しみかつ味わうことにしよう。

★クンター、本日のおすすめ!